日本の株式市場の基本を理解する

01 活況と流れの世紀:日本株式市場の歴史からの教訓

わずか2年の間に、日本の株式市場は世界資本市場のスターパフォーマーの1つとして浮上しました。2023年の初めから、日経225指数は約26,000ポイントから40,000ポイントを超えるピークまで急上昇しました。これは 50% 以上という驚異的な上昇で、他のすべての主要なグローバル指数を上回っています。この爆発的な成長は、世界中の投資家の注目を集めています。

この素晴らしいパフォーマンスを支えているのは何ですか?ウォーレン・バフェットが日本のトップ商社への投資を増やすという決定は、極めて重要な役割を果たしました。この動きは、日本企業の回復力と将来の見通しに対する強い信頼の表れであり、外国資本を引き付けて株価の上昇を後押ししました。

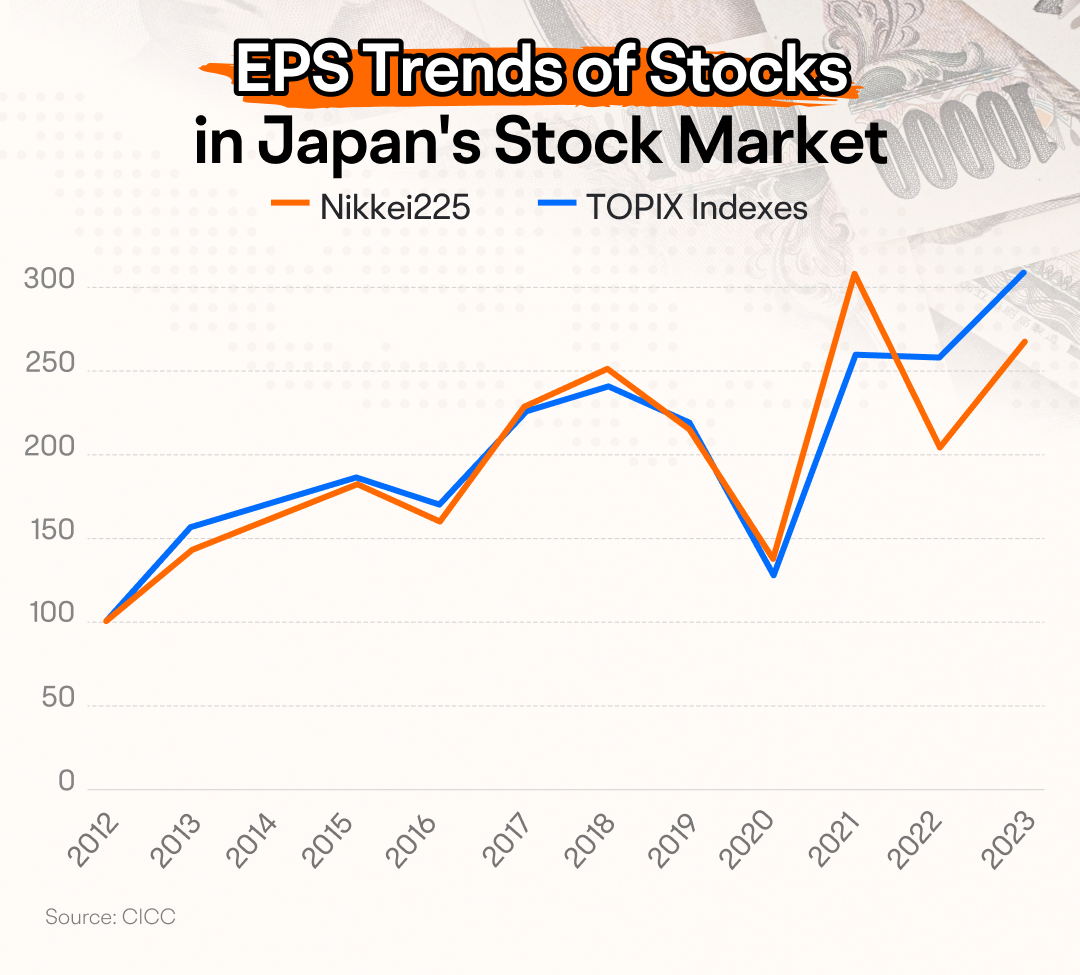

もう一つの基本的な要因は、日本の上場企業の堅調な収益成長です。中国国際資本集団(CICC)のレポートによると、2012年から2023年にかけて、日経インデックスメンバーの1株当たり利益が年率約10%増加し、株価の急上昇を後押ししています。

市場の勢いは、多額の配当支払いによっても後押しされています。近年、東京証券取引所の改革とより安定した企業経営を受けて、多くの日本企業が配当利回りを大幅に引き上げています。これらの配当は、市場に分配される現金ボーナスのようなもので、企業が株主に報酬を与え、投資家への魅力を大幅に高めるための重要な手段となります。

日本の株式市場の上昇は、グローバルなエクスポージャーを求める投資家にとって不可欠な慣行を浮き彫りにしています。つまり、業界リーダーの動きを監視し、株式の可能性について企業の財務状態を評価し、配当が豊富な株式をターゲットにすることです。

日本の株式市場が新たな高みに達するのを目の当たりにしている今、勝利と挑戦が入り交じった市場の名高い過去を振り返る時でもあります。日本の金融情勢を形作った歴史的出来事を探ることは、将来に向けて非常に貴重な洞察をもたらすことができます。

1。出現と激動の成長(1878-1945)

日本の株式市場の起源は、1878年に明治政府が「証券取引条例」を制定した明治維新にまでさかのぼることができます。これが東京と大阪の証券取引所設立につながり、日本の株式市場が正式に誕生しました。初期の頃、日本経済の好調により、市場は急速な成長期を迎えました。日経225指数は低い水準から始まり、1920年代初頭までに数倍になり、目覚ましい速度で成長しました。

しかし、1929年の世界的な経済不況は日本の株式市場に深刻な打撃を与えました。1年以内に、日経225指数は50%近く急落し、多くの投資家が巨額の損失を被りました。市場を救うために、日本政府は1934年に証券取引法を制定し、市場規制を強化し、一連の市場支援措置を導入しました。これらの努力は市場を幾分安定させ、最終的な回復の基礎を築きました。

2。第二次世界大戦後のバブル経済:復興と繁栄(1945-1990)

第二次世界大戦後、日本経済は急速に回復し、株式市場に新たな活気をもたらしました。1949年、東京証券取引所が再開し、日経225は戦後の安値から徐々に上昇し始めました。政府の多大な支援を受けて、日本は「経済の奇跡」と呼ばれる急速な経済成長の時期を経験し、株式市場は繁栄しました。このように全体的に好調だったにもかかわらず、市場は依然として典型的な変動を経験しました。

1974年の石油危機の余波で、日本経済は高い成長率から減速し、GDP成長率は約10%から約4%に低下しました。このような減速にもかかわらず、日本は迅速に産業部門を再編し、資源集約型のエネルギー効率が高く、技術主導型の高付加価値産業に移行しました。この国は、重工業や化学産業に重点を置いていた状態から、鉄鋼、自動車、電気機器、家電、精密機器の製造に優れていました。同時に、日本経済は国内消費から輸出志向型モデルに転換し、「メイド・イン・ジャパン」は世界的に認められた品質の証となりました。この成功した経済シフトは、日本株式の16年間の強気相場を後押ししました。

円の価値の大幅な上昇につながった1985年のプラザ合意は、日本の株式市場をさらに並外れた成長期に押し上げました。1980年代後半までに、日経225指数は40,000ポイントのしきい値に近づきました。株式市場の総額は日本のGDPの150%近くまで急騰し、極端な資産バブルの兆候です。

バブルの拡大に対処するために、日本政府は1989年に投機的取引の抑制を目的とした金利引き上げを含む厳しい金融政策を打ち出しました。1989年5月から、中央銀行は割引率を5回連続で引き上げました。この金融政策の積極的な引き締めは流動性危機を引き起こし、株式市場の急激な下落につながりました。1990年代初頭までに、日経225指数は2年以内にほぼ60%急落し、20年間続く株式市場の低迷が長引いたことを示しています。

日本の株式市場の歴史におけるこの時期は、市場のダイナミクス、不合理な投機の危険、そして賢明な投資とリスク管理の永続的な価値を理解することの重要性を投資家にはっきりと思い出させます。

3。バブル崩壊後の経済崩壊:日本の失われた20年(1990-2010)

バブル経済が崩壊した後、日本は広範囲にわたる企業の倒産と、20年間にわたる経済と株式市場の両方の長期にわたる低迷により、深刻な景気後退に直面しました。

市場を復活させるために、政府は一連の措置を実施しました。1997年に「東京復興計画」が開始され、公共投資の増加と減税を通じて経済成長を刺激しました。

政府はまた、金融改革を強化し、規制制度を再構築しました。新しい金融規制の枠組みが確立されました。金融庁を中心に、独立した中央銀行、預金保険会社、および委託監督のための地方金融局が置かれました。不良債権に徹底的に対処する努力がなされました。最初の困難の後、不良債権の比率は2001年の 8% から2005年以降は 2% 未満に急速に低下しました。さらに、政府は独占禁止法を改革し、証券業界を自由化し、以前の4社の寡占状態から脱却しました。

政府による数多くの強固な措置にもかかわらず、経済構造調整の難しさや国内外の経済環境の変化により、株式市場は引き続き低迷していました。日経225指数は、2008年の金融危機の間、7,000ポイント未満という過去最低にまで下落しました。

日本でのバブル崩壊は、投資家にとって重要な教訓を浮き彫りにしました。慎重なリスク管理で景気後退を乗り切り、投資の洞察力を継続的に向上させ、過小評価されている機会を探し、最終的な市場の好転に備えて忍耐力を保つことです。

4。21世紀初頭から現在まで:株式市場の回復と政策支援(2010-現在)

2008年の最も暗い時期を経て、日本の株式市場は何年にもわたって変動し、日経225指数は約10,000ポイントにとどまりました。2012年末、安倍首相の2期目を迎え、政府は大胆な金融緩和、柔軟な財政政策、そして「三本の矢」として知られる民間投資の誘致を目的とした成長戦略を導入しました。これらの政策により、日本は名目GDP成長率が7年連続でプラスになり、成長軌道に戻りました。

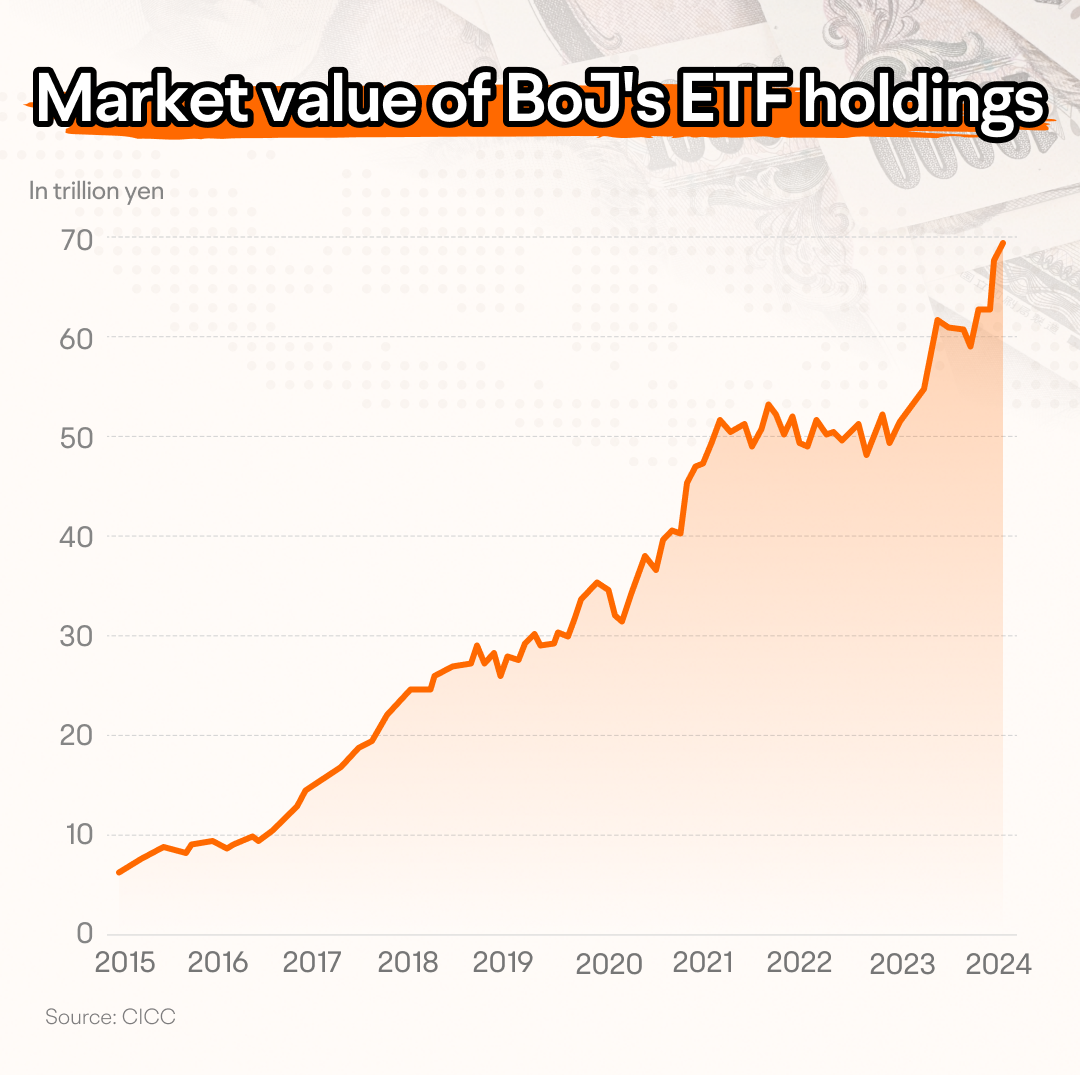

これと並行して、日本銀行(BoJ)は株価を安定させるために2010年10月にETFの購入を開始しました。CICCによると、2024年2月1日までに、日銀のETF保有額は約70兆円で、日本の株式市場全体の7.4%を占め、過去10年間で最大の買い手となっています。

さらに、政府は政府年金投資基金(GPIF)に株式市場への参入を奨励しました。2023年の第3四半期時点で、GPIFの国内株式資産は55.8兆円に達しました。これは日銀のETF保有額に匹敵し、年金基金は市場を安定させる大きな力となっています。

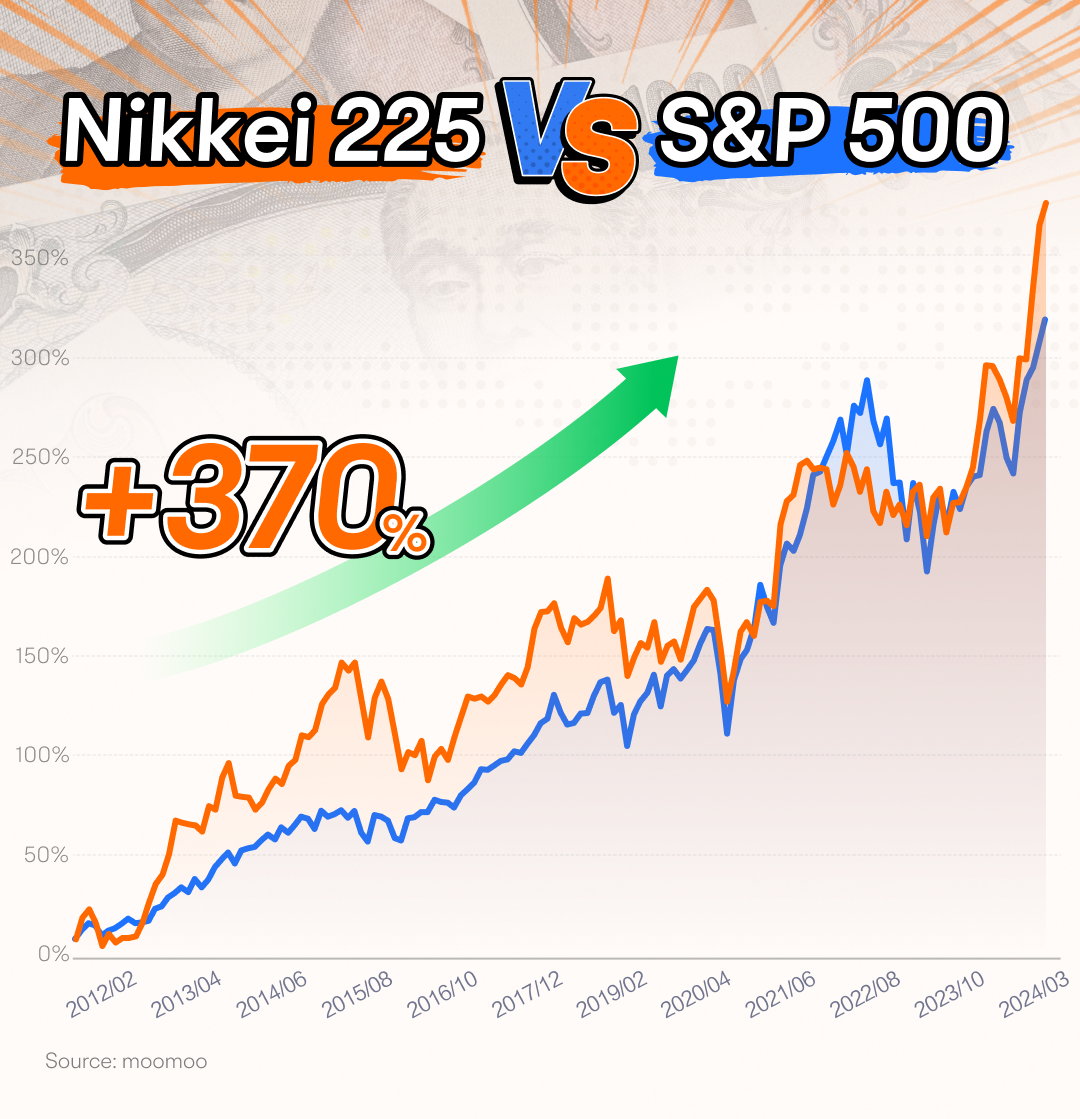

政府の政策と堅調な投資流入、そして企業収益の伸びが相まって、日本の株式市場は2012年以来10年以上にわたり、緩やかではあるが着実な強気相場を経験してきました。この間、日経225指数は4倍近く上昇し、S&P 500の3倍の上昇をも上回りました。

2024年2月22日、日経225は2.19%上昇して39,098ポイントで取引を終え、1989年のピークを上回り、日本が「失われた20年」からの脱却を示し、新しい時代の到来を告げました。

日本の株式市場の過去10年間は、ピークとトラフのタイミングを計ろうとするのではなく、長期的な傾向に従うことの有効性を示しています。早期に参入し、辛抱強く取り組む投資家は、優れたリターンを達成する傾向があります。ただし、集中しすぎないようにするには、強固なリスク管理を実践し、多様な投資ポートフォリオを確保することが不可欠です。

戦後の回復からバブル、「失われた20年」、そして最近のリバイバルまで、1世紀以上にわたる日本の株式市場の歴史は、市場がマクロ経済政策、企業業績、世界の金融動向とどれほど密接に結びついているかを明確に示しています。

日本の市場史を研究すると、論理的な分析、市場の変化への適応性、長期投資への献身の必要性が浮き彫りになります。過去の浮き沈みは投資家にとって重要な教訓となり、一貫した成長のためのより良い資産配分の決定に役立ちます。

moomooで日本株取引が可能になりました!最高の日本に投資したいですか?